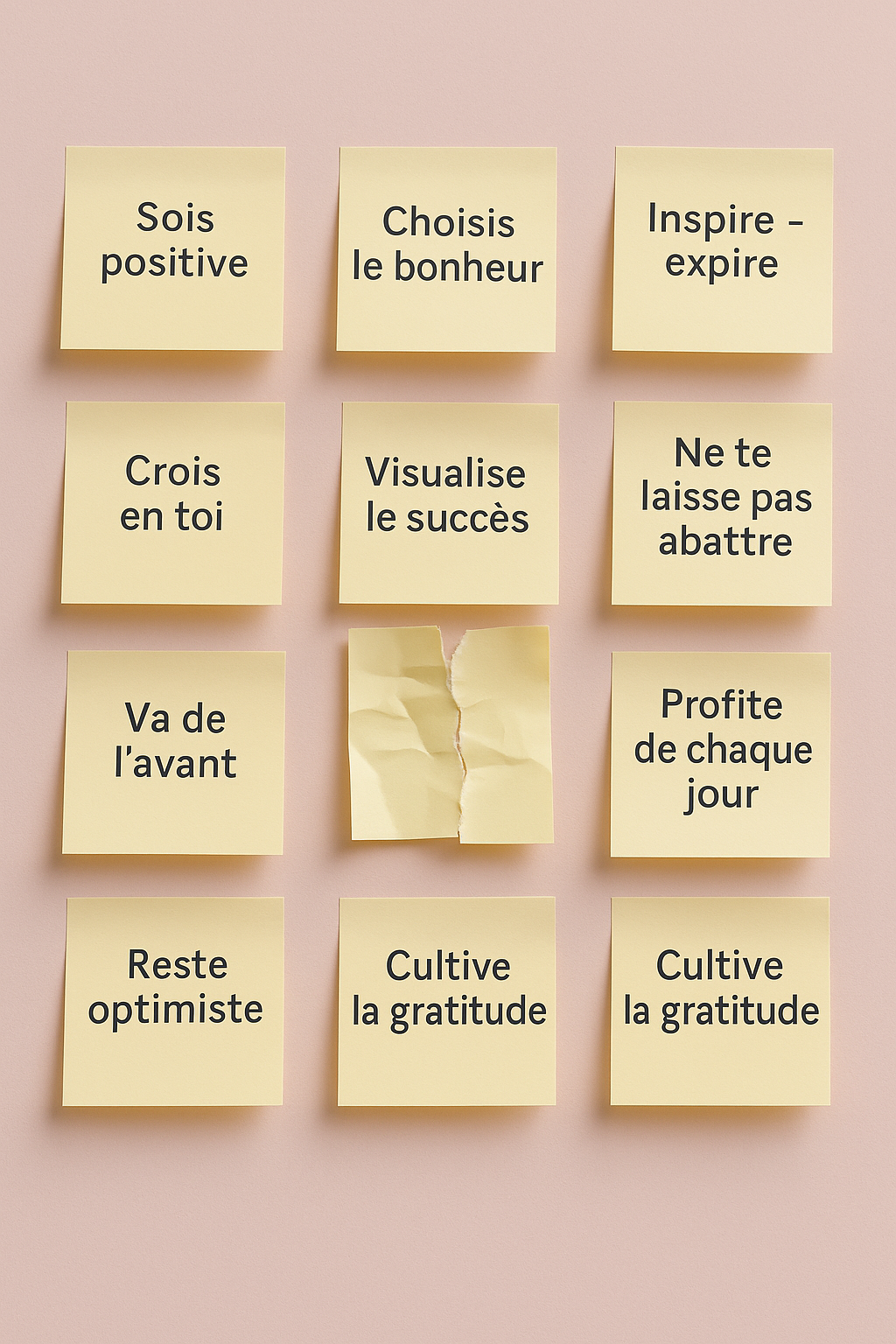

“Sois bienveillante.”, “Réussis ta vie.”, “Choisis le bonheur.” Ces petites phrases s’infiltrent partout : sur les murs des open spaces, dans les livres de développement personnel, sur les réseaux sociaux ou les sites de coaching. Elles se présentent comme des évidences positives, des invitations à vivre mieux, à penser juste, à être en paix.

Pourtant, ces slogans nous enferment. Derrière leur douceur apparente, ils imposent un modèle unique de vie bonne, dissimulent les rapports de pouvoir et rendent illégitime toute forme de mal-être. Ces mots, en apparence lumineux, deviennent des pièges invisibles. Ils façonnent les consciences, masquent les violences systémiques et privatisent la responsabilité du bonheur. Voici une analyse critique de ces nouveaux dogmes du langage social.

I. Des mots doux pour une société dure

À première vue, ces mots semblent rassurants. Qui pourrait être contre la bienveillance, la réussite ou le bonheur ? C’est précisément là que réside leur puissance : dans leur apparente neutralité morale. Ils s’imposent comme des évidences, comme des horizons désirables et indiscutables. Cependant, leur prolifération n’est pas anodine. Elle accompagne une mutation profonde de nos sociétés : celle d’un glissement de la contrainte vers l’adhésion volontaire, du contrôle direct vers la responsabilisation individuelle.

Ces mots ne nous sont pas seulement proposés, ils nous sont enjoints comme normes. Ils s’infiltrent dans les discours managériaux, les pratiques éducatives, les communications institutionnelles. Ils ne nous disent pas uniquement ce que nous pourrions être, mais ce que nous devons être. Le langage devient un instrument de gouvernement des conduites. Et parce que ces mots sont doux, leur pouvoir coercitif passe inaperçu. Ils façonnent des sujets adaptables, résilients, positifs, disponibles. En somme, des individus dociles sous couvert d’autonomie.

II. “Bienveillance” : l’arme du contrôle émotionnel

Le mot “bienveillance” s’est imposé en quelques années comme un mot-clé des relations professionnelles, éducatives, et même intimes. Ce qui relevait autrefois d’une disposition morale personnelle devient une norme sociale. Dans les entreprises, dans les écoles, dans les familles, la bienveillance est présentée comme une posture attendue, valorisée, exigée.

Mais qu’est-ce qu’être bienveillant·e dans un contexte de compétition, de pression constante, de fatigue généralisée ? Trop souvent, la bienveillance devient le masque de l’obéissance émotionnelle. Il ne s’agit pas tant d’être attentif aux autres que de rester calme, conciliant, optimiste, même dans des situations injustes.

Dire non, poser des limites, refuser une tâche supplémentaire devient suspect : cela manque de bienveillance. Le mot est retourné contre ceux qu’il était censé protéger. Dans les contextes hiérarchiques, cette bienveillance imposée devient une arme de contrôle émotionnel. Elle désamorce les conflits, neutralise les revendications, moralise les désaccords. On ne parle plus des causes structurelles du mal-être, mais du “manque de bienveillance” des individus.

Ce n’est plus l’organisation qui est toxique, mais les personnes qui ne savent pas être assez douces, assez à l’écoute, assez alignées. Le mot, vidé de sa profondeur éthique, devient un outil de discipline émotionnelle.

III. “Réussite” : l’échec comme faute morale

La réussite est aujourd’hui un impératif omniprésent. Réussir ses études, sa carrière, son couple, sa parentalité, son corps, sa gestion du temps. Le verbe lui-même est transitif : on ne réussit plus “dans” la vie, on réussit “sa” vie. Cela suppose que la vie est un projet personnel à mener à bien, à rentabiliser, à perfectionner. Cette logique vient tout droit du monde de l’entreprise, où il faut atteindre des objectifs, produire des résultats, maximiser son potentiel.

Mais cette vision individualiste et performative de la vie laisse peu de place à la diversité des trajectoires. Elle impose un modèle unique : être épanoui, autonome, productif, visible. Ceux qui ne répondent pas à ce modèle sont considérés comme en échec.

Et cet échec n’est pas analysé comme le produit de conditions sociales, économiques ou psychologiques, mais comme un manque d’effort, de volonté, de lucidité. On finit par intérioriser cette logique. Si je ne réussis pas, c’est ma faute. Si je ne suis pas heureux, c’est que je n’ai pas assez travaillé sur moi. L’échec devient une faute morale.

Cette responsabilisation extrême produit de la culpabilité, de la honte, de l’isolement. Elle empêche la solidarité, la lutte collective, la critique sociale. Elle transforme la souffrance en tare personnelle. Et dans cette logique, il n’y a plus de place pour l’imperfection, l’errance, le doute, la fragilité.

IV. “Bonheur” : un diktat invisible

Le mot “bonheur” semble inattaquable. Il est doux, lumineux, consensuel. Qui pourrait s’opposer au bonheur ? Et pourtant, à force d’être martelé comme un but à atteindre, il devient une source de souffrance.

Car ce bonheur n’est pas celui que chacun invente librement, mais celui que l’on nous propose partout, prêt à consommer. C’est un bonheur standardisé, instagrammable, coaché. Il suppose une vie équilibrée, saine, positive, pleine de gratitude.

Ce bonheur devient un devoir. Il ne suffit plus de vivre, il faut être heureux. Mieux : il faut le montrer. Sourire sur les photos, remercier pour les petites choses, voir le bon côté des épreuves.

Ce diktat invisible produit un effet paradoxal : plus on parle de bonheur, plus on rend illégitime la souffrance. Dire que l’on va mal, que l’on doute, que l’on est triste devient un aveu d’échec personnel.

Le bonheur n’est plus un sentiment, c’est une norme. Et cette norme, comme toutes les normes, exclut. Elle fait peser sur les individus une pression permanente : être heureux malgré la précarité, les inégalités, l’isolement, les pertes.

Le mal-être devient un tabou, un scandale, une faute. Le langage du bonheur ne libère pas, il enferme. Il ne console pas, il exige. Il ne soigne pas, il juge.

Résister à la douceur autoritaire des mots

Ce que nous appelons “mots doux” sont parfois des formes raffinées de domination. Ils ne sont pas seulement des mots, ce sont des instruments de formatage. Ils redéfinissent ce qu’il est permis de penser, de ressentir, de dire.

Ils individualisent des souffrances collectives, rendent muette la révolte, imposent une conformité émotionnelle. Résister à ces slogans ne signifie pas refuser la bienveillance, la réussite ou le bonheur en tant que tels. Cela signifie en refuser l’usage normatif, l’exploitation idéologique, la fonction disciplinaire.

Il est urgent de réhabiliter la complexité. De dire que la vie n’est pas un produit fini. Qu’elle inclut des contradictions, des ratés, des colères, des silences.

De dire aussi que certains mots ont été abîmés, instrumentalisés, et qu’il nous revient de les reconstruire. Ou de les abandonner, pour en inventer d’autres. Car penser, c’est aussi parler autrement. Et parler différemment, c’est déjà résister.

À lire pour aller plus loin :

- Barbara Stiegler – Il faut s’adapter. Sur un nouvel impératif politique

- Eva Illouz – Happycratie. Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies.

- Christian Salmon – Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits